“대한민국은 건국 이후 역사에 많은 굴곡이 있었고, 역대 대통령들은 공과(功過)가 있었지만 안아야 할 우리의 역사이고 공과(功過)도 뛰어넘어야 할 우리의 과제이다...”

지난 2017년 4월... ‘5·9 장미 대선’을 한 달여 앞두고 국립현충원에서 하신 말씀이다. 그날의 일을 아무개 일간지는 이렇게 논(論)했다.

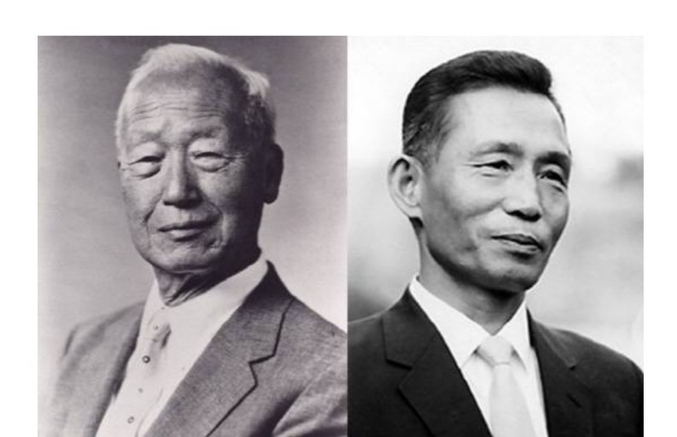

문 후보는 이승만 박정희 김대중 김영삼 전 대통령 묘역을 차례로 찾았다. 이승만 박정희 전(前) 대통령 묘소를 참배한 것은 대권 주자로서 ‘통합’에 무게중심을 둔 행보로 해석된다...

지난 4년 반여 동안 이 나라의 총체적인 뒷걸음질을 진두지휘(陣頭指揮)하신 분이 그랬다. 그 무슨 ‘통합’이나 ‘외연 확장’을 내세웠다. ‘공과(功過) 타령’이 뒤따랐다.

그리고 세월은 속절없이 흘렀다. 엊그제 일이다.

이 후보는 참배에 앞서 기자들과 만난 자리에서 이승만, 박정희 前 대통령 참배 이유를 묻는 질문에 “5년 전 (대선) 경선 당시 내 양심상 그 독재자와 한강 철교 다리를 끊고 도주한, 국민을 버린 대통령을 참배하기 어렵다고 말씀드린 바 있다”고 말했다.

이어서 “그러나 5년의 세월이 지나면서 저도 많은 생각을 하게 되었고, 저의 사회적 역할도 책임감도 많이 바뀌고 커졌다”고 덧붙였다...

이 나라 건국·호국과 중흥을 이끈 두 어르신에 대해 이제 깨우친 바가 있는가 했다. 하지만 ‘혹시나’는 그저 ‘역시나’였다.

그는 “좋은 것도 나쁜 것도 역사의 한 부분”이라면서, “공(功)은 기리고, 과(過)는 질책하되 역사의 한 부분으로 기억하는 것은 분명하다”고 강조했다...

또 “국민의 대표가 되려면 특정 개인의 선호보다는 국민의 입장에서, 국가의 입장에서 어떤 것이 더 바람직한지를 생각해야 한다고 지금은 생각한다”고 말했다...

시대착오(時代錯誤)의 가치관은 ‘갸가 갸’ 또는 ‘거기서 거기’일 따름이다. 역시 ‘그 밥에 그 나물’이 딱 맞다.

비록 지난 5년간 많이 망가지긴 했지만, 그럼에도 현재의 대한민국은 건국·호국 대통령과 중흥(中興) 대통령의 과(過)를 들추어 내보일 틈을 이미 메꾸고도 남았다. 두 어르신의 ‘공과(功過) 타령’을 주둥이에 담는 건 이미 쉰내 나는 묵은김치를 씹는 것과 다를 바 없지 않은가.

더군다나 ‘역사’ 운운하며 감히 두 어른을 평가하려는 듯한 건방짐에 아연 놀랄 수밖에... 과연 주제가 되는가. “니 꼬라지를 알라”는 속설(俗說)이 떠오른다는 국민들이 대부분일 게다.

그러면서 “국민의 입장에서, 국가의 입장에서”라는데... 국민과 국가는 함부로 파는 게 아니다.

이 대목은 동네 강아지들까지 알고도 남는다. "메뚜기 제철 돌아오니 논에 간다"고...

표(票) 구걸용 생쑈이거나, 자신들의 색깔을 호도(糊塗)하려는 기만(欺瞞) 술책이란 걸 누군들 모르겠는가.

어찌 됐든, 급해서 가긴 갔나 본데...

조신(操身)하게 머리 숙여 그간 잘못된 인식과 자세를 사죄(謝罪)한 후, “앞으로 두 어른의 정신을 제대로 이어받겠습니다”라고 했더라면 국민들의 마음이 다소나마 움직였을 것이다. 그러나...

결과적으로는 두 어르신을 한 번 더 모욕한 꼴이 되고 말았다. 이 나라 정체성과 이 시대 상황에 대한 무시(無視)와 무지(無知), 더불어서 표리부동(表裏不同)의 인간성마저 널리 알렸다. 표(票)가 될 턱이 있다고?

“누울 자리를 보고 다리를 뻗어라”는 옛말이 딱 들어맞는다는 걸 확인했다고나 할까. 이쯤에서 글을 마무리하며...

동네 강아지들 싸움터가 돼 가고 있는 선거판이라지만, 한마디 주워섬긴다.

이 나라, ‘1948년 8월 15일 세워진 대한민국'의 건국·호국과 중흥(中興)을 이끈 영웅은 결코 허접한 속물(俗物)들의 표밭갈이에나 쓰이는 노리개가 될 수 없다.

그리하려는 작자나 무리는 결코 국민의 선택을 받아서는 안 된다. 아니, 오히려 심판받아 마땅하지 않겠는가.

“저들은 영웅을 결코 존경하거나 사랑하지 않는다. 다만 때때로 이용할 뿐이다.”

李 · 斧 <主筆>